更新履歴

2025/08/15 NICの統計値を更新

AV Watchにてオーディオ用ルーターなるものが存在することを知り、少し興味がわいたので調べてみた感想を独り言するだけの記事です。オーディオ視点ではなくIT側の視点だと思います。

【レビュー】音が整う! 新次元の音質改善“オーディオ専用”ルータ、TOP WING「DATA ISO BOX」導入してみた – AV Watch

この記事で紹介されているのは5.5万円ですが、お高いのになると70万超え、さらにお高いのだとそこからさらに+100万するようです。私には信じられない世界です。しゅごい…

ネットワーク分離

ネットワークをわけて、オーディオ用機器に飛ぶ無駄なパケットを減らして負荷を減らし、音質を改善しようというもののようです。音をよくするというよりは、悪化を減らすという解釈の方がいいような気がします。

記事によると、「ネットワーク分離」や「セグメント分離」というキーワードがネットワークオーディオ界隈で囁かれ始めたのは、2024年の春くらいからだろうか、などと書かれていますが、2015年以前にすでにネットワーク分離の重要性を発信しているサイトがあり、ラズパイを2個使ってネットワーク分離をしつつ音楽を再生するMPDなんかもかなり前から存在しています。

私がラズパイ+MPDのネットワークオーディオ環境を作ったのが約5年前ですが、そのときにラズパイのネットワークを分けました。そこまでオーディオにこだわってない私でも5年まえに知っててやってるくらいですから、以前からメジャーなアプローチだったと記憶しています。

私の場合は音質のためというよりは、家具の配置や配線の関係でそちらの方が都合がよかったからなだけで、私自身知覚できるほど音が良くなるとは思っていませんし聞き比べもしていません。マイナスにはならないだろうなとは思ってます。

多分2024年くらいからその手の商品が出始めたので、ショップが売るために話題にしていったのでしょう。(悪いことだとは全く思いません)

音質への影響

当たり前ですが、元がエラーがでまくる粗悪な環境でない限り、ネットワーク環境を変えたからと言ってDACに流れる0と1のデジタルデータは一切変わりません。

音質に影響があるとすればLANケーブルから伝わるノイズ、DACにデータを送るタイミングの正確性(ジッター)でしょうか。

音楽データはバッファにためてから送信されるはずなので、LANによる音楽データの伝送タイミングが乱れたところで影響はないはずですが、「伝送タイミングの乱れ → トランスポーターの受信負荷があがる → 音楽信号送信タイミングが乱れる(ジッターノイズ発生)」 はあるのかもしれません。

DACの前で絶縁されていたらノイズは伝わらないし、トランスポーターのクロックを使わない場合はジッターも変わらないでしょうから、例えば TOSLINK接続+ASRC搭載DAC の組み合わせなら、ネットワークをいくら変えても影響がないように思えます。

音質の変化具合は環境次第でしょうし、そんなに効果が大きいなら TOSLINK+ASRC の組み合わせなんかはもっと評価されてるような気がします。ピュアオーディオの世界を全く知らないので私の知らない何かがあるのかもしれませんが…。

それはさておき、私もずっとネットワークを分けた状態ですので、今のネットワーク図と各NICの統計値を見てみましょう。

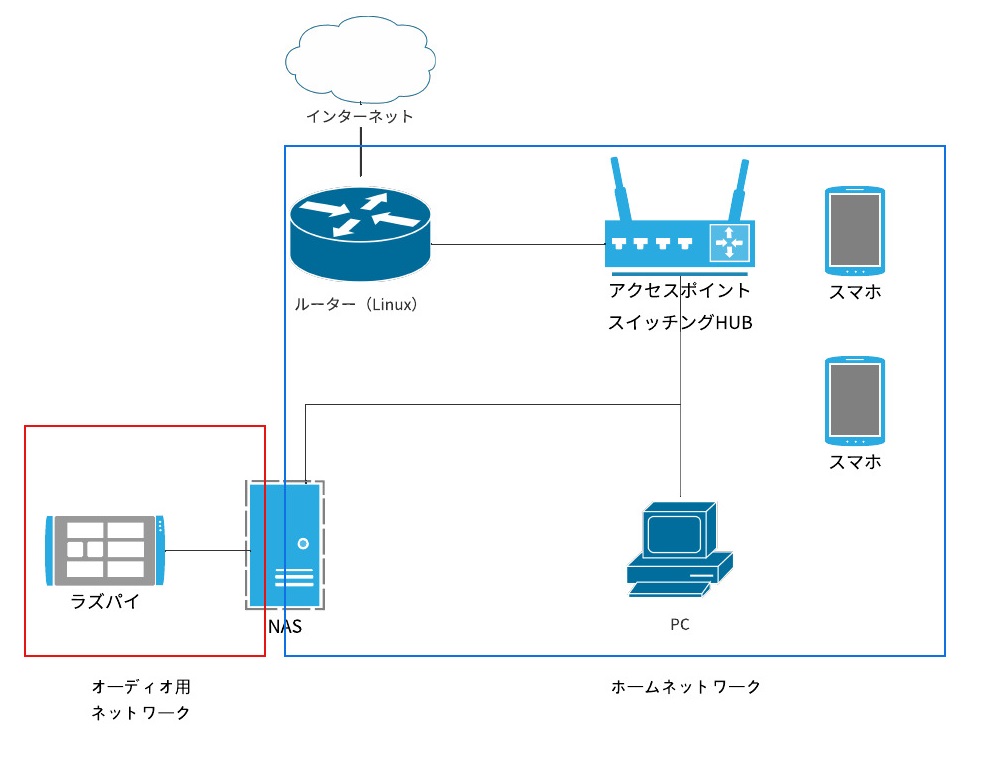

私のネットワーク図

ものすごくわかりづらいですが頑張って作ってみました。

ルーターはLinuxPC、NASもLinuxPCです。NASが2つNICを持っていたので、片方をラズパイと直結させました。このNICとラズパイだけセグメントが別になっています。

ポートフォワードを設定し、ホームネットワークのPCやスマホからでもラズパイ(MPD)は操作できるようにしています。ホームネットワークからラズパイ(MPD)の操作はできますが、操作以外の、ブロードキャスト等のパケットは一切ラズパイには流れません。

接続されているWiFi機器はスマホ2台、Switch、ロボット掃除機、Fire TV Stick、温湿度センサーくらいでしょうか。省エネ志向が強くなったのでAmazon EchoとかSwitch Bot Hubとか外しちゃいました。

LANケーブルは全くこだわってません。エレコムのLD-GPAを好みの長さにぶった切って自分でコネクタつけた奴です。

それではNICの統計情報を見てみましょう。

NICの統計

Linuxならethtoolを使ってNICの統計値を確認できます。

|

1 |

# ethtool -S eno1 |

こんな感じでやっていきましょう。

NASのNICの統計

最初にNASの統計値を見てみます。24日間分の統計です。

| ホームネットワーク側 | ラズパイ側 | |

| rx_packets | 318600096 | 6123062 |

| tx_packets | 744258753 | 24289433 |

| rx_bytes | 222052570135 | 1371110317 |

| tx_bytes | 1044556555607 | 25337989683 |

| rx_broadcast | 450765 | 26 |

| tx_broadcast | 7550 | 38 |

| rx_multicast | 207457 | 0 |

| tx_multicast | 12605 | 141 |

| collisions | 0 | 0 |

| rx_errors | 0 | 0 |

| tx_errors | 0 | 0 |

多すぎるので一部分だけ抜粋。TXが送信側、RXが受信側ですね。項目のうちerrosとついてるものはどちらもすべて0でした。

ラズパイとのみ接続しているNICの方が圧倒的にブロードキャスト、マルチキャストが少ないですね。1/10000以下にできています。

オーディオネットワーク側の数少ないブロードキャストはARPだと思います。ARPテーブルを手動で設定すればもっと減らせるかもしれませんが、そこまでする気力もありません。

ルーターのNICの統計

次にルーターのNICの情報を見てみましょう。同じく24日分の統計。

| WAN側 | LAN側 | |

| rx_packets | 95566736 | 96869980 |

| tx_packets | 93291235 | 91163626 |

| rx_bytes | 102286290121 | 97210131042 |

| tx_bytes | 102546566128 | 101578464210 |

| rx_broadcast | 0 | 457078 |

| tx_broadcast | 1 | 2147 |

| rx_multicast | 11636 | 238790 |

| tx_multicast | 30213 | 20526 |

| collisions | 0 | 0 |

| rx_errors | 0 | 0 |

| tx_errors | 0 | 0 |

| rx_no_buffer_count | 37 | 0 |

| rx_fifo_errors | 36 | 0 |

rx_fifo_errorsはパケット廃棄、rx_no_buffer_count は受信パケットロスを意味するようなのでちょっと気になります。TCPなら再送、UDPなら欠けるようです。NICの受信バッファを拡張できるようなので、NICの設定次第では減らせるかも。現時点でごく少数なので実害はないでしょうが、ストリーミングサービスを使うならこの辺も理想は0にしたいでしょうね。

また、ロボット掃除機(Roborock)が5秒に1回ブロードキャスト出してました。なんでそんなに…。こんなのは確かにオーディオ機器には届けたくないかもしれません。

|

1 2 |

# tcpdump -i br0 -n broadcast # tcpdump -i br0 -n multicast |

Linuxならtcpdumpでブロードキャストやマルチキャストを調査できます。WindowsならWiresharkでしょうか。

|

1 2 3 4 5 6 |

11:33:26.924302 IP 192.168.1.21.60283 > 192.168.1.255.58866: UDP, length 79 11:33:31.924293 IP 192.168.1.21.49817 > 192.168.1.255.58866: UDP, length 79 11:33:36.925615 IP 192.168.1.21.54649 > 192.168.1.255.58866: UDP, length 79 11:33:41.924357 IP 192.168.1.21.38869 > 192.168.1.255.58866: UDP, length 79 11:33:46.925184 IP 192.168.1.21.54927 > 192.168.1.255.58866: UDP, length 79 11:33:51.924270 IP 192.168.1.21.40257 > 192.168.1.255.58866: UDP, length 79 |

192.168.1.21はロボット掃除機のIPアドレスです。NASとルーターのホームネットワーク側のNICにこれがずーっと続きます。この手の機器でネットワークが汚れているというメーカーの売り文句は正しいと言ってもよさそうです。

ふと思ったのですが、ロボット掃除機買ってから音が悪くなったと感じた方とかいらっしゃるのでしょうか。

気になる方はまず自宅のネットワークをチェックしてみて、ブロードキャストやマルチキャストが多く飛んでいるか確認してみるといいでしょう。多いようなら対策する価値はあるかもしれません。

あと手持ちのスイッチングハブのループ検知機能はブロードキャストを定期的に投げてたので、ループ検知機能付のスイッチングハブをお使いの場合はその辺もチェックしましょう。

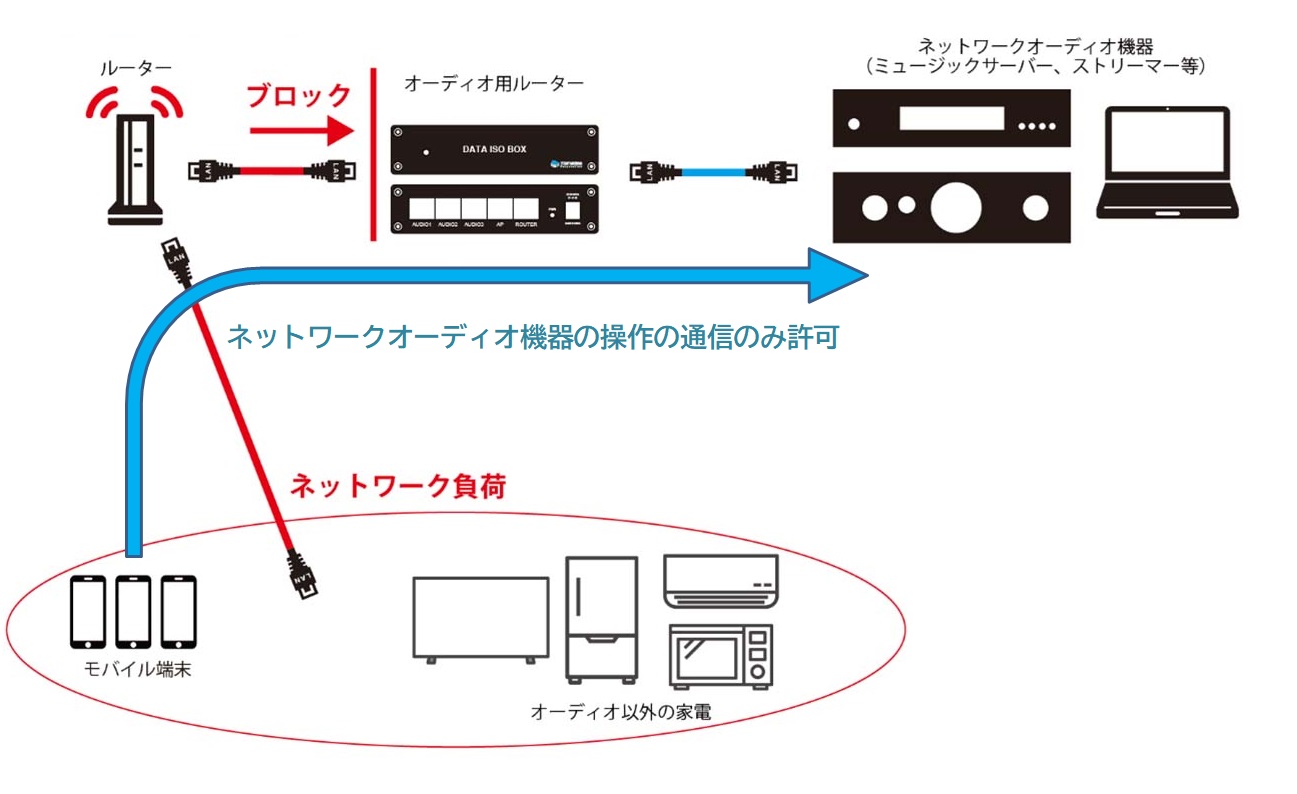

オーディオ用ルーターのネットワーク図

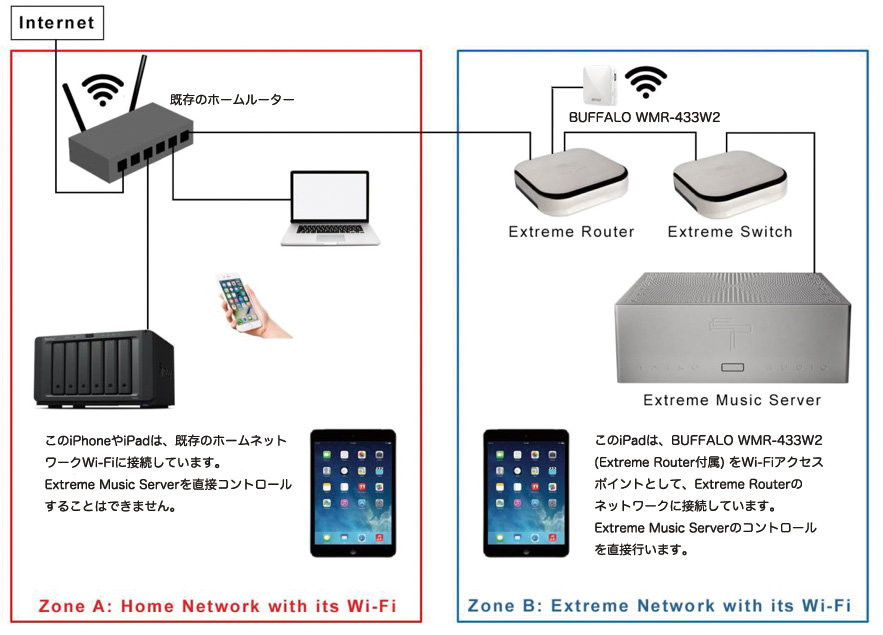

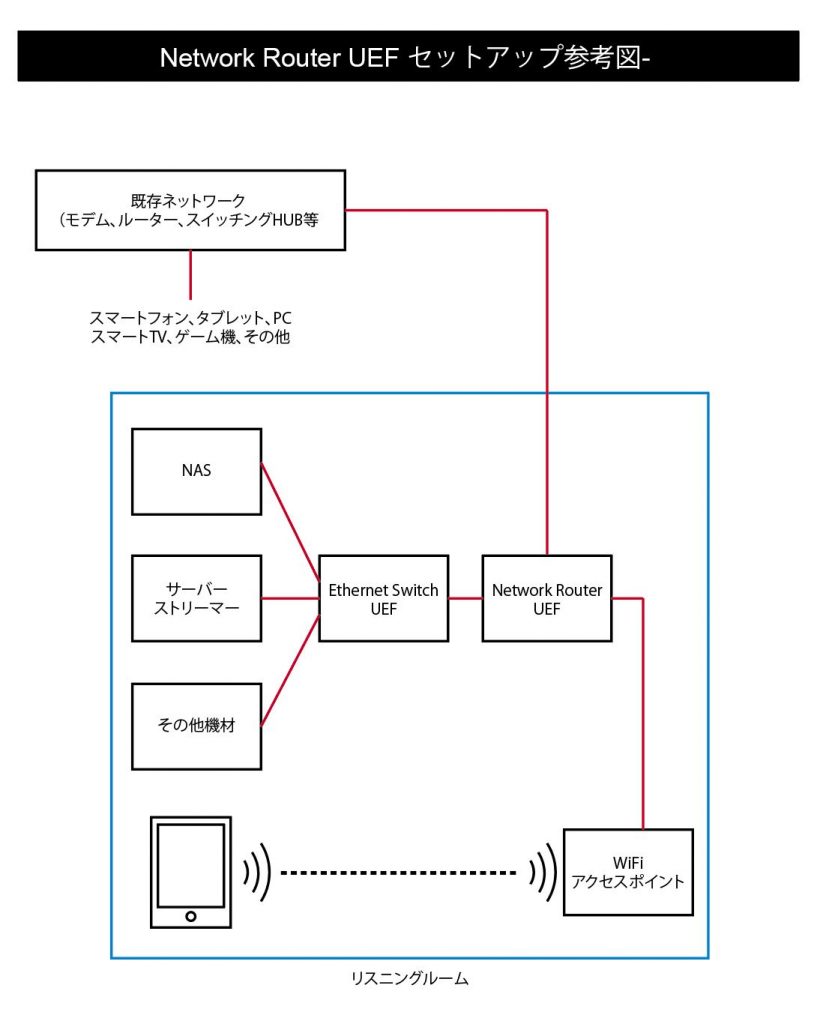

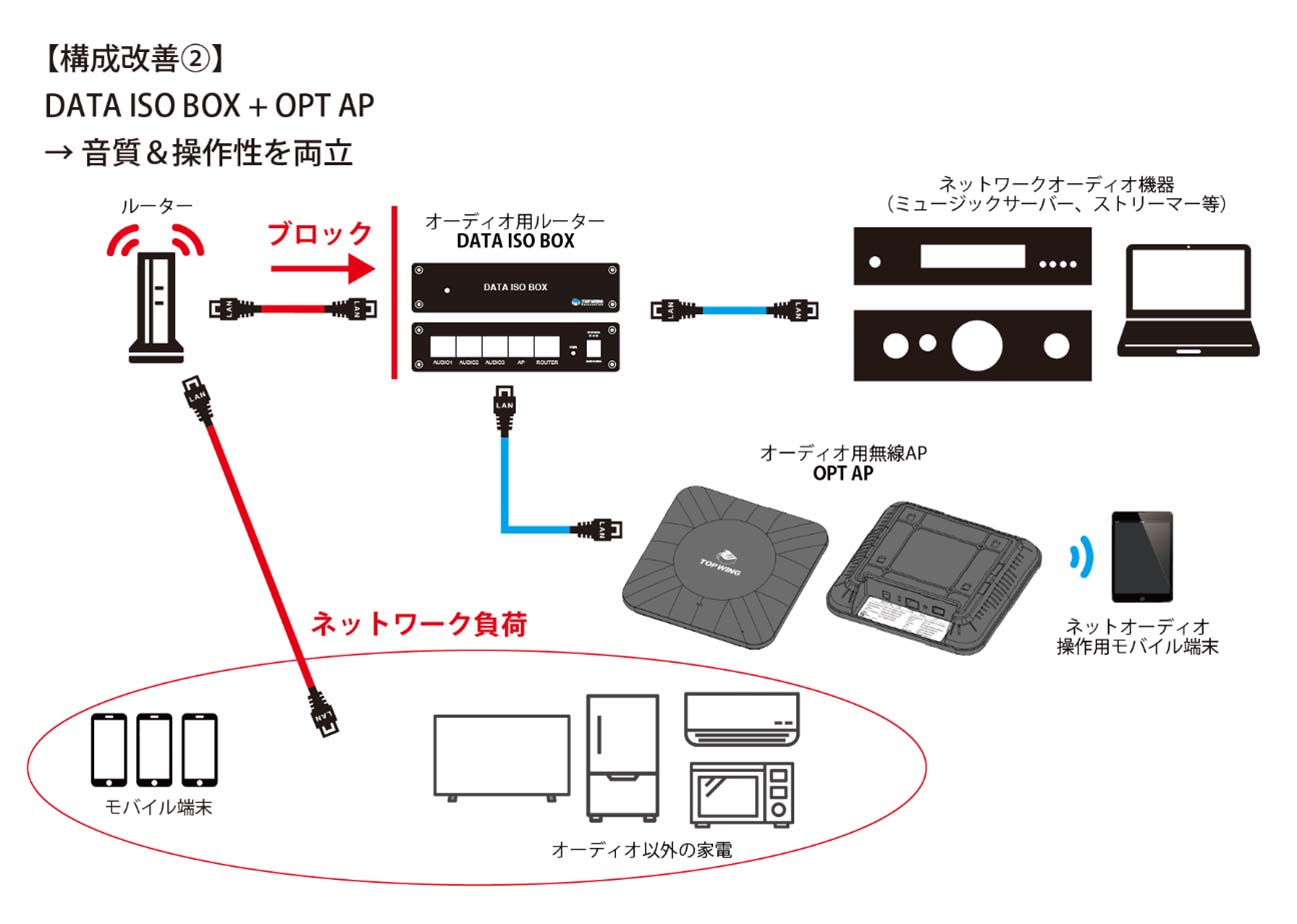

個人的にこれがかなり不思議でよく理解できていないところ。画像はTaiko Audio、Synergistic Research、TOP WINGさんの公式のものをお借りしました。3社ともオーディオ用ルーターでオーディオ用ネットワークを作り、その配下にアクセスポイントの追加を想定しています。

Taiko Audio

Synergistic Research

TOP WING

TaikoだけNASの位置がホームネットワーク側ですが、Roon Serverはホームネットワーク側に設置してもオーディオ用ネットワークから接続できるようになっているようです。ただし音質重視ならRoon Serverもオーディオ用ネットワークに設置しろとのこと。

オーディオ用ネットワークを作りオーディオ機器をそちらに設置すると既存のネットワークからアクセスできなくなるから、オーディオ機器を操作できるようにするためにオーディオ用ネットワークにアクセスポイントを追加して、オーディオ機器を操作するときはそちらのアクセスポイントに接続して操作しろ、と。

…これなぜ?ルーティングの設定加えるかポートフォワードの設定加えるかしてホームネットワークからアクセスできるようにしてしまえばいいと思うのですが。

使用するオーディオ機器やアプリによっては同じネットワークじゃないと使えないものがあるかと思いますので、その場合はオーディオ用ネットワークにアクセスポイント追加しないといけないかと思いますが、その手の不便なアプリは多くないのでは。

画像お借りしたうえに改変とか申し訳ないのですがわかりやすいと思うのでご容赦ください。もともとルーターは不要なパケットをシャットアウトし、意図したパケットだけ通すのが仕事みたいなものなので、このような本来のルーターの仕事をさせるべきだと感じます。

私の環境は前述のとおり、ホームネットワーク側からラズパイを操作できるようにしていますが、ブロードキャストやマルチキャストをブロックできています。操作できるようにしたからといってブロック効果がなくなるわけではありません。

でも、3社ともマニュアルを見る限りではポートフォワードの設定ができないように見えます。ホームネットワークのアクセスポイントを活用できないようにしているようです。ぐぬぬ。

ホームネットワークのアクセスポイントを使うメリット

このようにアクセスポイントを追加せず、ホームネットワーク側のアクセスポイントを使えるようにするとこれだけメリットが考えられます。

- ノイズ源のアクセスポイントを追加しないで済む

- 使用するコンセントが減る

- オーディオ機器に送られるブロードキャストが減る(アクセスポイント、スマホ・タブレット分)

- お財布に優しい

- ホームネットワークとオーディオ用ネットワークの接続の切り替えが不要になる

- NASの利便性があがる

使いやすさの面でも音質の面でもお金の面でもアクセスポイントを追加せずにホームネットワーク側のアクセスポイントを活用する方が良いように思えます。

単にNASをオーディオ用ネットワークに隔離してしまうと

- ホームネットワーク側にあるPCでCDをリッピングしてNASにファイルを置く

- 寝室(ホームネットワーク)にあるサブのオーディオシステムからNASにアクセス

なんてこともできなくなりますが、ちゃんと設定してホームネットワークからアクセスできるようにすればこれらもできるようになります。

妥協するならNASはTaikoのようにホームネットワーク側に配置ですかね。オーディオ側からホームネットワーク側にはアクセスできるはずなので。

ホームネットワークのアクセスポイントを使うデメリット

デメリットは私には特に思いつきません。設定の敷居が少し高いことくらいでしょうか。お手軽さ重視でアクセスポイント追加、というのは全く異論はありませんが、それ以外の選択肢をとれるようにしないのは不思議です。

ホームネットワーク側からアクセスを許可するとノイズも連れてくる、とも考えられるかもしれませんが、そもそもRoonやストリーミングサービスのパケットもホームネットワークのルーターを通ってくるのでそれらを許容してるなら操作のパケットも許容するべきでは。

かといって3社ともオーディオ用ネットワークにアクセスポイントの追加を主張しているので、何か正当な理由があるはずです。70万とか170万の製品ですし。けれどそれが私にはわかりません。どこかに解説がないものか。

オーディオ用ルーターのセキュリティ

これは気にしなくていいでしょう。セキュリティはホームネットワーク側のルーターが担当です。そちらのセキュリティがしっかりしているならオーディオ用ネットワークも無事です。オーディオ用ルーターをいれたことでセキュリティが甘くなるということはまずないでしょう。

アクセスポイントを追加した場合はパスワードが漏れないようにしましょう、くらいですかね。

その他のオーディオ用機器

他にもオーディオ用スイッチングハブだとか、オーディオ用LANケーブルだとか、光アイソレーターなるものなどがあるようです。オーディオ怖い。

個人的には通信の安定性高めたいならまずオーディオ機器専用のNICを追加して、他の機器に通信を割り込まれない環境を作るのが最優先だと思います。安上りですし。次にNICの情報確認しながらNICの設定の調整でしょうか。

後はそんなに絶縁したいならWiFi中継器活用してWiFiで絶縁するか最初からフルSFPでいいのではとか。

ネットワークアクセサリに大金つぎ込む前に取れる手段はたくさんあるように思います。

まとめ

- ネットワークをわけるとオーディオ機器に届くブロードキャストやマルチキャストはごっそり減らせます

- オーディオ用ルーターのネットワークの組み方の理由が私にはわからないので解説求む

…この記事これだけですね。文字数の割に内容が薄い><

個人的には音質向上狙いでオーディオ用ネットワークを作る、というのは反対ではありません。知覚できるほどのプラスがでるかどうかはともかく、マイナスにはまずならないと考えています。

でも現状のオーディオ用ルーターはあまりにも不便・非効率・高価に見えます。もちろん私が間違っている可能性大なので、間違っているところがあったら教えてもらいたいです。

コメント